Conflit frontalier : quand la paix dépend encore d’un rapport de force.

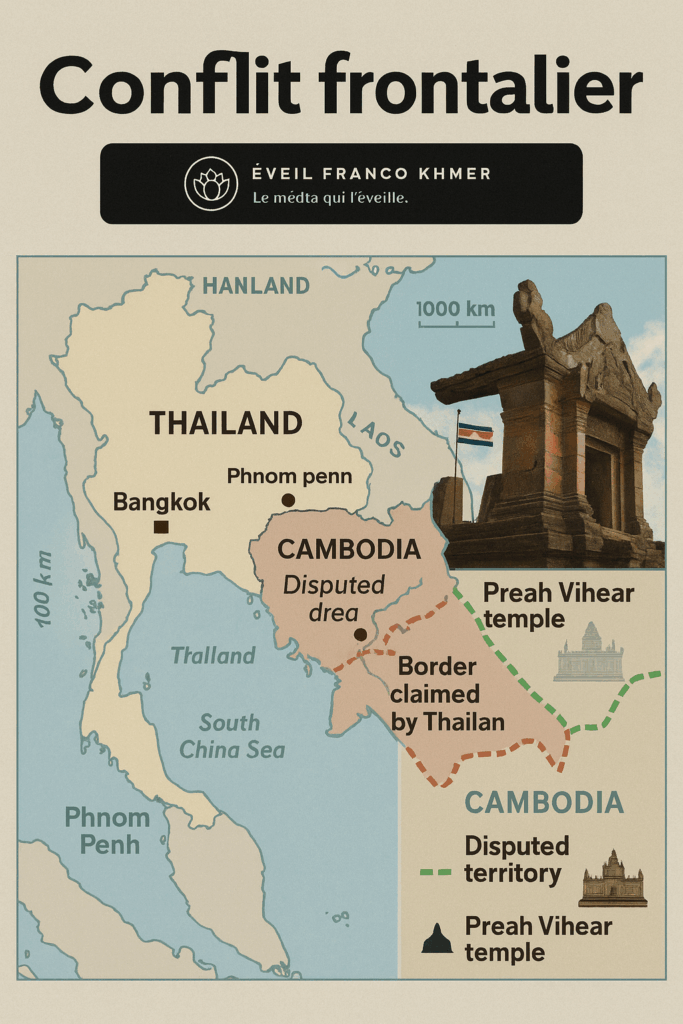

Le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge n’est pas nouveau. Il trouve son origine dans l’héritage complexe de la colonisation française et des délimitations territoriales qui en ont découlé. Le temple de Preah Vihear, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008, en est devenu un symbole. En 1962, la Cour internationale de Justice a statué clairement que le temple se trouve en territoire cambodgien. Pour le Cambodge, ce jugement a clos la question.

Pour certains groupes nationalistes thaïs, il reste contesté.

Ces mouvements, souvent pro militaires et pro royalistes, influencent encore aujourd’hui une partie de la vie politique et du discours public en Thaïlande. Dans leur logique, céder du terrain, même reconnu par la justice internationale, reviendrait à « perdre l’honneur » national. Ce sont eux qui alimentent la tension. Pas le peuple thaï en lui-même, qui partage pourtant avec les Khmers des liens historiques, linguistiques et culturels très similaires.

Ce qui se passe aujourd’hui

Ces dernières semaines, Phnom Penh a accepté de retirer ses armes lourdes des zones frontalières disputées.

Le Cambodge a également lancé des opérations de déminage dans plusieurs secteurs, notamment dans cinq zones identifiées comme prioritaires selon les données du Centre cambodgien de lutte contre les mines terrestres.

Ce sont des gestes concrets.

Ce sont des actions qui protègent des vies civiles, qui facilitent la circulation, qui réduisent la peur.

En réponse, les Forces armées thaïlandaises ont déclaré que les 18 soldats cambodgiens capturés ne seront libérés que lorsque “l’état d’hostilité sera totalement terminé”.

Une formulation volontairement vague.

Qui décide si l’hostilité est terminée ? Ceux qui détiennent les prisonniers ?

Il ne s’agit donc pas seulement d’un cadre militaire. On parle d’un levier politique. Deux démarches, deux intentions

Le Cambodge agit. Il désarme. Il démine. Il stabilise.

La Thaïlande temporise. Elle retient les soldats. Elle attend. Elle garde l’avantage psychologique.

Appeler cela un « processus de paix équilibré » serait inexact.

La paix avance, oui, mais à sens unique. Et le peuple dans tout ça ?

Les communautés frontalières, khmères comme thaïes, veulent avant tout la sécurité, la circulation, les échanges, la vie normale. Ce ne sont pas elles qui réclament les tensions. Ce sont les cercles du pouvoir qui utilisent la frontière comme outil symbolique.

Tant que l’idéologie nationaliste pro-militaire servira de boussole stratégique en Thaïlande, la paix restera conditionnelle.

Et tant que les prisonniers seront utilisés comme monnaie d’échange, la confiance ne pourra pas se construire.

La paix ne se dit pas. Elle se prouve. Et pour l’instant, un seul camp a commencé à la prouver.