Introduction

Les relations entre la Thaïlande et ses voisins d’Asie du Sud-Est, notamment le Cambodge et le Laos, sont souvent marquées par des tensions identitaires et culturelles. Pour certains courants nationalistes thaïlandais, l’idée selon laquelle la Thaïlande serait supérieure aux autres nations de la région demeure profondément ancrée. Ce sentiment n’est pas le fruit du hasard. Il est issu d’une construction historique précise, élaborée au fil des siècles, puis renforcée par la période coloniale et la politique intérieure contemporaine. Revenir sur cette histoire permet de comprendre pourquoi cette perception existe encore aujourd’hui.

Les premières influences : une identité construite à partir de l’héritage khmer

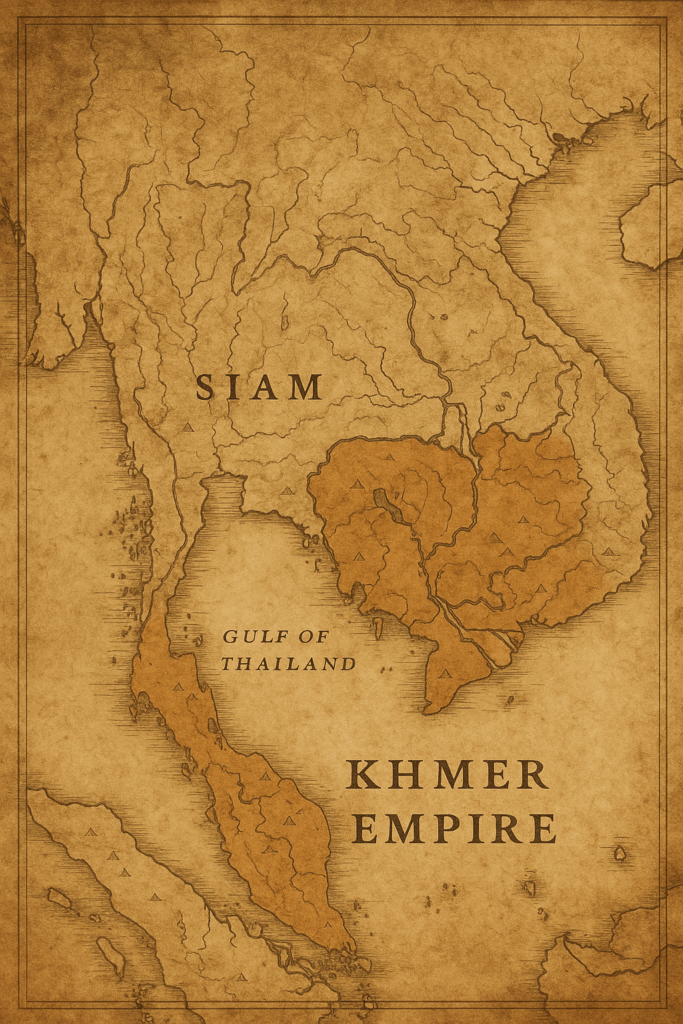

Aux débuts de leur formation, les royaumes thaïs se développent dans une région déjà influencée par la civilisation khmère. L’Empire d’Angkor dominait alors sur le plan culturel, politique et artistique. Les premiers royaumes thaïs, comme Sukhothaï puis Ayutthaya, adoptent et adaptent de nombreux éléments khmers.

Écriture et culture de cour

L’écriture thaïe dérive de l’alphabet khmer. Les cérémonies royales s’inspirent des rites d’Angkor. Les arts de la scène, notamment la danse de cour, suivent des modèles khmers. Ces emprunts culturels ont participé à la formation de l’identité thaïlandaise. Cependant, dans les récits nationaux ultérieurs, cette filiation a été minimisée voire effacée afin d’affirmer une identité distincte et autonome.

Ayutthaya : affirmation et rivalités régionales

À partir du XIVᵉ siècle, le royaume d’Ayutthaya devient une puissance dominante. Il étend son influence notamment au détriment du Cambodge affaibli. Cette période est marquée par des conflits, des prises de territoires et des déplacements de populations. Les élites du royaume siamois intègrent alors des artisans, lettrés, architectes et danseuses khmers dans leur cour. Cela renforce encore la proximité culturelle entre les deux sociétés, tout en créant une volonté siamoise d’affirmer sa supériorité pour se distinguer.

La période coloniale : l’exception siamoise

Au XIXᵉ siècle, la France et la Grande Bretagne colonisent l’Asie du Sud-Est. Le Siam se retrouve entre les zones d’influence coloniales. Pour préserver son indépendance, il choisit la négociation. Il cède certaines régions laotiennes et cambodgiennes, mais conserve son statut d’État souverain.

Transformation de ce choix en mythe national

Ce compromis politique a ensuite été présenté dans l’enseignement thaïlandais comme la preuve d’une supériorité stratégique.

Selon ce récit, si la Thaïlande n’a pas été colonisée, c’est parce qu’elle aurait été plus avancée, mieux gouvernée ou plus intelligente que ses voisins.

Ce discours a servi de fondement à un récit national valorisant, dans lequel la monarchie apparaît comme garante de la grandeur du pays.

Le rôle de la monarchie et de l’armée dans la préservation de ce récit

La vie politique thaïlandaise a été marquée par de nombreux coups d’État. L’armée et la monarchie ont travaillé ensemble à renforcer une identité nationale centrée sur l’unité, la loyauté au roi et la fierté nationale.

Dans ce cadre, remettre en question la version officielle de l’histoire est extrêmement difficile. Les lois sur le crime de lèse-majesté limitent la liberté d’expression et empêchent l’ouverture d’un débat historique transparent.

Conclusion

Le sentiment de supériorité de certains nationalistes thaïlandais n’est pas lié à une supériorité culturelle réelle. Il découle d’une construction identitaire progressive, fondée sur des emprunts anciens à la civilisation khmère, sur la rivalité régionale, puis sur un récit politique élaboré après la période coloniale. Comprendre ce processus permet d’aborder les relations actuelles entre les peuples avec plus de clarté, de distance et de lucidité.